取締役が2名の有限会社で、そのうちの1名が代表取締役になっている場合に、代表取締役の変更登記をおこなおうとするときには、その会社の代表取締役の選任方法がどうなっているかに注意します。特例有限会社の役員の変更登記については、一律にパターン化して解説するのはなかなか難しく、実際に司法書士であっても頭を悩ませることがあります。

2019年もよろしくお願いいたします

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日1月4日は仕事始め、平成最後の年明けとなりました。平成31年4月30日には天皇陛下が退位し、翌5月1日には新天皇が即位されることとなっています。

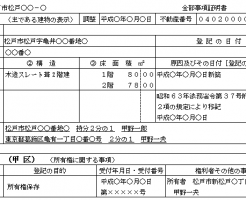

所有権保存登記(共有者に相続が開始)

不動産を所有している方が亡くなられたときには、相続を原因とする所有権移転登記をおこないます。これがいわゆる相続登記です。 しかし、相続登記をするために建物の登記事項証明書を取得してみたところ、所有権保存登記がおこなわれて […]

婿養子の相続権(養親、実親)

私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。そこで、質問が2つあります。義父が亡くなったときには、婿養子である私も相続人の一人になりますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?婿養子にいった私は、実父についての相続権は無くなるのでしょうか?

ブログデザインを変更しました

このブログ(司法書士高島一寛のブログ)のデザインを変更しました。以前からご覧いただいている方は、「別のブログに来てしまったかな?」と思われたかもしれませんが、デザインを変更したのみで記事などはそのままですのでご安心ください。以下は、WordPressやそのデザイン(テーマ)についての話題ですので、もしも興味があればお読みください。

不動産(土地建物、マンション)名義変更のご相談

不動産(土地、建物、マンション)の名義変更は、不動産の所有権が、現在の所有者から他の人に移ったときにおこないます。不動産の所有権が移転する原因となるのは、相続、遺贈、生前贈与、財産分与、売買などいろいろありますが、それぞれの場合に名義変更の登記をおこなうわけです。

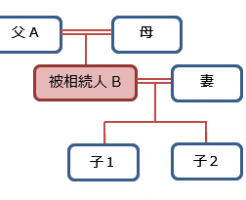

未成年者との共有不動産を贈与する登記

不動産は父Aと、子である被相続人Bの共有になっていますが、父よりも先に子が亡くなってしまいました。この場合に、不動産を父Aの単独名義にしたいとのご相談です。被相続人Bの相続人は、妻及び2人の子ですから、被相続人が父に遺贈する旨の遺言をしていたような場合を除き、被相続人の持分はまず相続人名義に登記するしかありません。

親から相続した不動産を子に贈与する登記

親から相続する不動産(マンション、土地家屋など)を、子の名義にしたいとのご相談をいただくことがあります。子である自分はすでに不動産を所有しているから、祖父から孫へ相続させたいというようなケースです。

登記名義人住所変更(住居表示実施後の住所移転の場合)

登記名義人住所変更の登記をする際、登記されている住所から現住所に至るまでに何度か住所移転をしている場合でも、登記原因は最後の住所移転の年月日のみを記載すればよいとされています。それでは、住居表示の実施により住所が変更になったが、所有権登記名義人住所変更の登記をしないでいるうちに、住所移転をしているとき、これから所有権登記名義人住所変更の登記をする場合はどうでしょうか。

相続人のいない人から遺産全部の包括遺贈を受けた場合の手続き

配偶者や子、兄弟姉妹など法律上の相続人に当たる人がいないため、身の回りの世話をしてくれていた遠縁の人へ、全財産を遺贈するとの遺言をしていました。この遺言に基づき、不動産など遺産の名義を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。

放置されている空き家の管理は誰がするのか

空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができるとされています。また、過失がなくてこの助言もしくは指導などが行われるべき者を確知することができないときは、市町村長はその者の負担においてその措置を自ら行うこともできます。

「相続させる」と「遺贈する」と書かれた遺言の違い

遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。

実家の相続放棄をする方法はあるのか

両親が住んでいた実家を相続したくないと考える方が多くなっています。両親が亡くなった後、相続人中の誰もそこに住む予定がないのであれば、その実家不動産を売却することをまず検討します。けれども、実家不動産がなかなか買い手の見つからなそうな場所にあったり、古くなった家屋を取り壊してから売却するとなると赤字になってしまうような場合に、「実家を相続しないために相続放棄をする」という方法が使えるのかについて検討してみます。

相続税の節税のための養子縁組は有効(最高裁判決)

相続税の節税を主目的として孫と養子縁組をしたことが、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるかについての最高裁の判断が示されました。この判決により、養子縁組が相続税の節税目的であっても、養子縁組についての当事者の意思が確認されれば、その養子縁組が無効だとされることはほぼなくなったといえるでしょう。