遺言書がある場合の遺産相続について、次のようなご相談がありました(実際のご相談とは相続関係などを少し変えています)。 被相続人は兄A。生涯独身で子もいない。 兄は生前に遺言書を作成しており、そこには、自身が所有している不 […]

「相続」の記事一覧

配偶者居住権の設定の登記

配偶者居住権は民法(相続法)の改正により新設され令和2年4月1日から施行された制度です。 夫が所有する土地建物に夫婦で居住していた場合に、妻よりも夫が先に死亡したとします。配偶者居住権の制度ができる前は、妻が住み慣れた家 […]

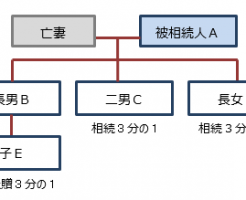

法定相続情報一覧図の作成(数次相続の場合の注意点)

この記事で解説しているのは、数次相続が生じている場合の法定相続情報一覧図の作成についてです。特殊な事例についての解説ですので、通常のケースの場合には必要のない情報となります。 法定相続情報一覧図の作成についての一般的な解 […]

特別寄与料(相続人以外の親族が対象)

平成30年7月に成立した民法改正により、相続に関係する様々な法改正がおこなわれました(原則的な施行日は令和元年7月1日ですが、別に施行日が定められているものもあるので確認が必要です)。 当事務所ウェブサイトの記述について […]

法定相続情報一覧図の写しの作成も司法書士へご依頼ください

法定相続情報一覧図の写しの作成は司法書士にご依頼ください。法定相続情報一覧図の写しは、被相続人の本籍地または最後の住所地などを管轄する法務局で交付されます。法定相続情報一覧図の写しの作成は、不動産登記手続の専門家である司法書士にご依頼ください。

婿養子の相続権(養親、実親)

私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。そこで、質問が2つあります。義父が亡くなったときには、婿養子である私も相続人の一人になりますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?婿養子にいった私は、実父についての相続権は無くなるのでしょうか?

親から相続した不動産を子に贈与する登記

親から相続する不動産(マンション、土地家屋など)を、子の名義にしたいとのご相談をいただくことがあります。子である自分はすでに不動産を所有しているから、祖父から孫へ相続させたいというようなケースです。

相続人のいない人から遺産全部の包括遺贈を受けた場合の手続き

配偶者や子、兄弟姉妹など法律上の相続人に当たる人がいないため、身の回りの世話をしてくれていた遠縁の人へ、全財産を遺贈するとの遺言をしていました。この遺言に基づき、不動産など遺産の名義を変更するにはどうしたらよいのでしょうか。

放置されている空き家の管理は誰がするのか

空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができるとされています。また、過失がなくてこの助言もしくは指導などが行われるべき者を確知することができないときは、市町村長はその者の負担においてその措置を自ら行うこともできます。

「相続させる」と「遺贈する」と書かれた遺言の違い

遺言によって、特定の遺産を特定の相続人に与えようとする場合に、遺言書へ「相続させる」と書かれている場合と、「遺贈する」と書かれている場合とがあります。たとえば、「遺言者は、妻に、下記の不動産を相続させる。」と記載するのと、「遺贈する」と記載するのでは何か違いがあるのでしょうか。

実家の相続放棄をする方法はあるのか

両親が住んでいた実家を相続したくないと考える方が多くなっています。両親が亡くなった後、相続人中の誰もそこに住む予定がないのであれば、その実家不動産を売却することをまず検討します。けれども、実家不動産がなかなか買い手の見つからなそうな場所にあったり、古くなった家屋を取り壊してから売却するとなると赤字になってしまうような場合に、「実家を相続しないために相続放棄をする」という方法が使えるのかについて検討してみます。

相続税の節税のための養子縁組は有効(最高裁判決)

相続税の節税を主目的として孫と養子縁組をしたことが、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるかについての最高裁の判断が示されました。この判決により、養子縁組が相続税の節税目的であっても、養子縁組についての当事者の意思が確認されれば、その養子縁組が無効だとされることはほぼなくなったといえるでしょう。

共同相続された普通預金債権は遺産分割の対象となる(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)

平成28年12月19日の最高裁判所大法廷において「相続財産中に可分債権があるときは、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、遺産分割の対象とならない」とされてきた従来の判例を変更する決定がなされました。

相続放棄により包括受遺者の相続分は増えるのか

滅多にない事例かもしれませんが、公正証書で包括遺贈を受けた受遺者がいる場合で、遺言者死亡の後に法定相続人が相続放棄をしているときの相続についてのご相談がありました(ブログ記事にするにあたり実際のご相談の事例とは少し変えています)。