この記事で解説する事例はかなり特殊なものです。同様のケースだと思われる場合であっても、まずは司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

一般的な相続登記についての解説は、当事務所運営サイトの相続登記のページをご覧ください。また、数次相続による相続登記のページも参考になるかと思います。

数次相続で相続人中の1人の相続人が不存在に

3.相続財産清算人による相続分の譲渡(2025年2月14日追記)

1.数次相続と相続人不存在

数次相続により相続権が承継されていた状態のまま、遺産分割をおこなわずにいるうちに相続人中の1人が死亡したが、その人の相続人が不存在だった場合に必要な手続きについてです。

滅多にない事例だとは思われますが、相続手続をおこなわないうちに長い年月が経ってしまうと、このようなことが起きる場合もあります。

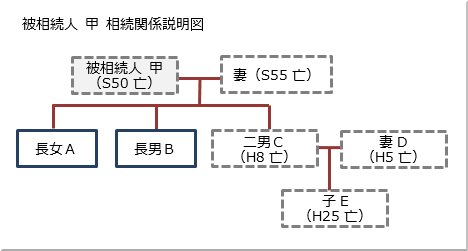

具体的な事例について、下の相続関係図で説明します。

昭和50年に被相続人甲が死亡したとき、相続人は妻、長女A、長男B、二男Cの3人でした。

昭和55年に妻が死亡したことにより、妻の相続権が子であるA、B、Cに承継されました。この時点で、被相続人甲の遺産分割協議をするとすれば、当事者となるのは子である3人でした。

しかし、子3人による遺産分割協議をおこなわないでいるうちに、平成8年にCが死亡してしまいました。Cの妻は既に亡くなっているので、Cの相続人は子Eのみです。

Cが死亡した時点であっても、被相続人甲についての遺産分割協議をA、B、Eの3人によりすることができました。この3人が合意すれば、甲名義の不動産の相続登記をすることが可能であるわけです。

ところが、上記3人による遺産分割協議をしない間に、平成25年にEが死亡してしまいました。

Eは独身で子がいません。さらに、直系尊属(父母、祖父母)は既に亡くなっており、一人っ子なので兄弟姉妹もいません。

つまり、Eには、相続人となる配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれも存在しないわけです。この場合、Eには相続人が不存在であることとなります。

2.相続人不存在の場合の相続権はどうなるのか

Eの相続人が不存在の場合に、被相続人甲についての遺産分割協議を、A、Bの2人でおこなうことはできません。Eが持っていた相続分は、Eに相続人がいる場合にはその相続人に承継されますが、相続人がいないからといってその権利が消滅するわけではないのです。

よって、Eの死亡後に、被相続人甲についての遺産分割協議をおこなおうとするならば、Eのための相続財産管理人の選任を家庭裁判所へ申立てする必要があります。そして、家庭裁判所が選任した相続財産清算人を交えての遺産分割協議などを経ることにより、最終的には被相続人甲名義の不動産の相続登記をおこなうことも可能になるでしょう。

しかし、相続財産精算人選任の申立てをするとなれば、多額の費用と長い期間がかかります。それだからと言って、相続人不存在の場合に相続財産清算人を選任する以外の方法によることはできません。結局、上記のようなケースにおいては、相続財産の内容によっては手続を断念せざるを得ないこともあるでしょう。

すでに相続人不存在の状況になっているならば仕方ないとして、不動産の相続登記をしようと考えるなら、少しでも早く司法書士に相談して手続を進めていくことをお勧めします。

3.相続財産清算人による相続分の譲渡(追記)

この記事を公開したのは2019年ですが、その後、数次相続で相続人中の1人の相続人が不存在になっている場合についての相続登記を取り扱ったことがあります。

このケースでは、当事務所により、家庭裁判所への相続財産清算人選任の申立てをおこないました。

その後、裁判所から権限外行為許可の審判を受けることで、相続財産清算人が、相続財産法人の相続分全部を、相続人中の1人に対して無償譲渡しました。

これにより、存命の共同相続人のみによる遺産分割協議によって、相続人中の1人へ直接の相続登記が可能となりました。

このケースでは、相続財産が少額な不動産の持分だけだったというような事情もあったので、いつでもこのような方法がとれるわけではないでしょうが、ご参考としてご紹介する次第です。

くわしくは、「相続財産清算人による相続分譲渡からの相続登記」をご覧ください。